(2020 PR Yearbookより)

河 炅珍氏

<広島市立大学 広島平和研究所 准教授>

歴史には未来のヒントがある。パブリックリレーションズ(以下、PR)の歴史を専門とする、広島市立大学広島平和研究所准教授の河炅珍先生に、今の、そしてこれからのPRの姿を新しい視点から語っていただきました。

取材日:2020年2月21日

日本型PRは

戦後、インフラ企業から始まった

————戦後、日本にPRという考え方が入ってきました。1960〜70年代の高度経済成長期に企業の社会的責任がクローズアップされたことを受け、80年に日本パブリックリレーションズ協会(以下、PRSJ)が誕生。その後、バブル崩壊、グローバリズム、IT革命などを経て、現在に至っています。そして、2020年の今、従来の価値観や行動様式が急激に変化し、危機的な状況になりつつあります。このような状況に私たちはどう対処すべきか、そのヒントをお聞きしたいと思います。

河 PRSJができた1980年代はコーポレート・アイデンティティ(CI)運動が盛んに行われていました。さらに、国内から海外市場にシフトしていった時代。そのため、PR活動は商品やサービスが主体ではなく、企業イメージの統一や、グローバルな文化発信などに注力していくことになります。企業内部にコーポレート・コミュニケーション(CC)や国際PR組織がつくられました。企業にとっての「他者」が単なる「消費者」から、生活文化を楽しむ人たち、つまり「生活者」に変わっていったのも、この頃です。

————社会貢献の一環として、メセナなどの活動が本格的に注目されたのも80年代からです。

河 海外にある未開拓のマーケットを目指すために、まずそこに、新しい「共同体」をつくる必要が生じました。国内では、働き方や経営の仕方はもちろん、生活様式などを共有する共同体がすでにありましたが、海外は違います。そのため、日本の文化や伝統を、日本企業のアイデンティティ形成の軸に据えながら、新たな「他者」を見出し、価値の共同体をつくるグローバルなPR活動が展開されるようになりました。「ジャパン・アズ・ナンバーワン」という議論が流行したのも、この頃です。しかし、日本企業にとってグローバル・マーケットが地球の隅々まで行き渡っていくにつれ、他者を発見し、共同体をつくるモチベーションは次第に希薄になってしまいました。

————お話を伺っていると、80年代は成長ベクトルに乗って挑戦していた時代だったことが分かりました。今は、乗るべきベクトルが見えず、どうやったら新しい挑戦ができるかを模索している時代のように感じます。

河 PR史の研究者として、歴史の進み方に法則があることに気づきます。過去をテキストに「どう行動し、どう乗り越えてきたか」を学ぶことは、今現在へのヒントにつながります。その意味で、私は日本の50年代に注目しています。敗戦という未曾有の危機、その後の占領を経て、自分たちの手で古いモノを壊し、新しいモノを創造していった時代です。そうしなければ生き残れない時代でもありました。そんな中、最先端の資本主義社会を学ぼうとする経営者たちにとって、PRは新しく、最適な手法でした。PRを取り入れれば、アメリカナイズされた経営システムをいち早く移植できると考えたのです。

では、当時の企業や経営者はPRをどう捉え、どのような関係性の中で社会と企業を結び付けようとしたのでしょうか。

戦後PRは、日本の復興において最も重要であった電力や製鉄、鉄道・運輸、造船などのインフラ企業から始まりました。これらの企業が「他者」として発見したのが労働者・従業員でした。商品を売る対象としての消費者の前に、社会インフラを支える労働力、つまり、企業の内部にいる労働者に目を向け、積極的なPR活動を行ったのです。そして、2020年の今、企業にとって重要な存在となりつつあるのもまた、内部にいる他者です。ベンチャーはもちろん、中小企業も大企業も、社員にフォーカスしてインナーブランディングを行い、彼ら彼女らのロイヤルティ向上のためにPRに取り組み始めています。つまり、2020年の、ポスト消費社会における企業共同体は、改めて内部の他者に目を向けているのです。ここに、50年代と今の、2つの時代を結ぶ接点があると考えています。

構造変化が必要な今

お手本にすべきは50年代

————先生が今、研究対象にされている1950年代のPR映画からもその類似が見えてきますか。

河 とても面白いことが見えてきます。50年代以降、隆盛したPR映画のスポンサーは、ほとんどインフラ企業でした。テレビ放送が本格化する前の時代だったにもかかわらず、各企業や産業連合は、PR映画の製作に膨大なお金をかけていました。この頃はまだ珍しかったカラーフィルムを使ったモノも多く、きちんとしたストーリーのある劇仕立ての映画も数多く作られていました。例えば、当時はまだ「家庭の電化」が進む以前で、家に電化製品を入れたくても家庭内の配線が整っていないという問題がありました。家電購入を促すよりも先に、まずは電気が使える環境を作らなければならなかったのです。そこで、電力各社はサービスセンターを通じて屋内配線の改善を進めつつ、PR映画では、電化製品を使うことで主婦の悩みを解決できます、豊かな生活を支援しますという企業アイデンティティを示していきます。

「あなたも、社会の幸せのために一緒に働きませんか」というメッセージを伝えるPR映画もありました。例えば、労働者を大量に抱える造船業界は、ドックや社宅、生協など、労働現場だけでなく生活共同体そのものを描くことで、自社と労働者が一つの家族であることをアピールしていきます。こんな共同体なら「自分も入りたい」「一員になりたい」と思わせるようなPR映画は、リクルートの点でも効果的だったのでしょう。

このように、社会の構造的問題が表面化すると時、企業はその解決のために内部従業員や労働環境に目を向け、共同体のイメージを作り上げて強化を図ろうとします。戦後と今では70年の差がありまったく同じ状況とはいえませんが、ポスト消費社会へと構造的変化が起こる中で、企業が自分の存在意義を問い直し、次へのアクションを模索している点で現在とつながっているようにも感じます。

メディアが媒介する社会とPR

メディアが媒介する社会とPR

————まさに今、働き方改革や働き方の多様化などについて、ベンチャーから大企業までが問われ、さまざまな変化が起こっています。これもその表れでしょうか。

河 近年、オウンドメディアで話題になっているのがPR動画です。商品やサービスの魅力・特徴はもちろん、企業や自治体などの組織の社会的意義や、そこで働く素晴らしさをアピールしている動画が多く作られています。非常にリクルーティング的でもあります。雇用が流動化し、終身雇用も事実上崩壊した結果、昔のような「我が社」意識も薄まっていき、かえって組織に愛着を持つ人材の獲得が企業の生命線になっています。しかも、人材マーケットは益々グローバル化しているため、重要な他者である社員を安定的に包摂できるような共同体ビジョンを、2020年の風景の中で、企業は打ち出さなければならなくなりました。この問題に各組織が意識的に無意識的に気づいているからこそ、今、PRが広告を超えるコミュニケーションとして注目されているのだと思います。

————1953年にテレビ放送が始まり、60年代はマスメディア、テレビ広告の時代になります。この頃にPRは陰に隠れてしまったように思います。それは、なぜでしょうか。

河 テレビは、いうまでもなく魅力を秘めた革新的なメディアでした。しかし、忘れてはいけないのは、この時代、消費社会の本格的到来という社会全体の変化も一緒に起こっていたことです。日本では経済成長が著しくなり、商品を大量にセールスしようとした時代、新しい情報装置のマスメディアに乗って広告の時代がやってきました。一方で、消費社会のただ中でPRは広告・プロモーションと誤解され、「日本的PR」へと変形が生じます。PRの機能が広告の中に取り込まれてしまったのです。

60年代はまさに日本の黄金時代であったため、日本人は何かあるとその時代をお手本にしようとします。しかし、研究者の立場から見ると、この時代は、とりわけPR史においては、参照できないほど、あまりにも特殊な時代です。何もしなくてもモノが売れていた時代と、今のように構造そのものを変えていかないと前に進めない時代とを比べたところでヒントは得られません。むしろ、社会構造の変化とともにPRの重要性が問われていた50年代を参照すべきではないでしょうか。

————50年代、企業にとっての他者は労働者だった。また企業が、その層を組み込んで共同体を作ったというお話がありました。この動きは50年代以降どうなるのでしょうか。

河 60年代になり、モノが売れるようになると、企業にとって大事な他者は「消費者」へ一極化します。市場では商品やサービスの差別化が優先され、消費者を惹きつけるためのイメージが重要になります。その魅力的な世界観をつくる役割が、広告に集中していきました。消費社会とともに、「日本的経営」も定着した時代でした。また、終身雇用や年功序列のような諸制度が確立され、企業経営が安定していく中で、終戦直後は模倣の対象であった海外から、日本オリジナルの経営モデルが評価されるようになっていきます。

さらに、企業内部の他者にも変化が起こります。インフラ産業のブルーカラー・労働者から、4年制大学を卒業したホワイトカラー・サラリーマンが企業共同体の担い手となります。1億総サラリーマン化と呼ばれた社会の登場です。サラリーマンたちとその家族が、労働と消費という両輪から企業社会を支えるようになりました。50年代のPRは、各企業や産業の共同体を築き上げ、内外にいる他者に参加を促すことに重点を置いていました。しかし、60年代以降になると、PRの有無に関わらず、すでに確固たる共同体があり、強力な他者に支えられた企業の存在意義も明確であるかのように思われていました。

拡張を続けた70年代を経て

共同体は新たな局面を迎える

————80年にPRSJが設立されました。それ以降、現在に至るまで、企業自我はどのように変化していったのでしょうか。

河 その前に、70年代に入ると、ギリギリまで膨らんでいた企業共同体に亀裂が生じる出来事が相次ぎます。反公害運動や消費者運動などがそれです。高度成長の中で排除された他者が、企業共同体にとって「リスク」として現れたのです。大企業は再びPR活動を復活させ、「社会的責任」を企業アイデンティティの前面に打ち出すようになります。80年代になると、冒頭で説明した通り、グローバル化が進む中で海外市場を強く意識するようになった企業はPR組織を立ち上げます。ただ、経営のあり方や市場優先主義は変わらず、企業共同体は保守化していきます。PRより広告がコミュニケーションの主流であり続け、従来型マーケティングに基づいたキャンペーンが繰り広げられました。

ところが、90年代に入ると状況は一変します。バブル崩壊です。日本社会を支えていたハードウェアとしての日本的経営も推進力を失います。雇用が不安定化・流動化し、非正規社員が大量に生み出されたことで、日本型企業社会とその共同体の結束力が弱まっていきます。市場ではモノが売れなくなり、モノ消費からコト消費へシフトしていくものの、消費者コミュニティは以前のような活気を取り戻すことができません。失われた30年を経て、私たちは「当たり前」と思って生きてきた社会が徐々に、しかし確実に崩れ落ちていく現状を目のあたりにしています。日本社会を支えていたはずの共同体とはいったい何だったのか、疑問を抱くようになっていきます。Society 5.0のような新しい社会システムを模索する議論も、そのような疑問から出発しているのでしょう。まさに、このような雰囲気の中で広告の効果に疑いが芽生える一方、PRへの関心が高まっている事実は、歴史の循環から見て重要なメッセージを含んでいると思います。

————コミュニティ、あるいは共同体を再構築しようとする時、PRの機能や活動が注目される。そんな法則があると感じました。

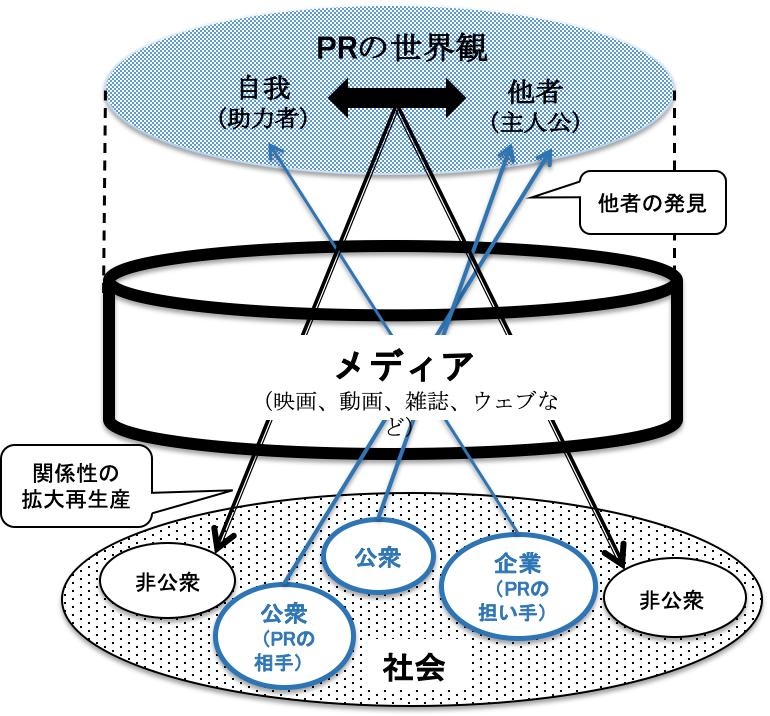

河 企業という組織は他者がいないと存在できません。働く労働者・従業員も、モノを買ってくれる消費者も、投資をしてくれる株主も、みんな他者です。他者と上手く関係を築き、コミュニティを作らないと存在できないのです。広告とPRで一番違うところは、広告が商品やブランドを主人公として打ち出すのに対して、PRは他者を主人公に置く点です。PRにおいて、主人公は企業ではありません。50年代の電力会社のPR映画でも、主人公は「主婦」であり、企業は一歩下がったところで彼女たちを応援する存在でした。主婦というそれまでマイノリティであった他者がより良く暮らせるように、彼女たちの夢が実現するのを手助けする「助力者」としての役割を演じているのです。

主人公ではなく、助力者。この公式は、当時の他のPR映画にも共通していました。今日においても、優れたPRキャンペーンのメッセージやイメージはこの公式を満たしています。共同体、コミュニティの形成は、内外にいる他者を捉え、他者の承認や共感を導くための価値を提案することからはじまります。それこそが、PRの仕事なのです。

広告やマーケティングでは、伝達する相手を「ターゲット」と呼びます。矢を刺す的です。しかし、PRにおいて相手を考える際は違う発想が求められます。ハンティングのように狙った的を攻略するのではなく、一緒に共同体を作るべき他者を見出し、関係性を築いていくことがPRの仕事だからです。

他者の選び方、呼び方は、時代とともに変わってきました。人々が多様な生活様式や価値観を求めるようになった時代には、消費者は「生活者」として再定義されました。さらに、企業経営が揺らいだ時代には、他者をリスクの観点から捉えて「ステークホルダー」と呼ぶようになります。戦後、PRが導入された時の他者は「公衆」と呼ばれていました。公衆、つまり「パブリック=Public」と呼ぶことで、対面にある企業自身もまた、公的で社会的な存在であることを強く意識したからだと思います。では、2020年以降のPRは他者をどのように呼ぶべきでしょうか。その言葉が、これからの時代に求められる企業と社会の新たな関係性を表すこととなるでしょう。

他者を思いやる

これこそがPRの強み

————「#PR」と表記されたネット記事やコンテンツをよく見かけますが、広告と同じ意味で使われて誤解が生じています。公衆との関係作りという本来の意味での「Public Relations」に立ち返るべき時がきているのかもしれません。

河 その通りだと思います。PRは一言で表わすと「Love me」だと言われています。このフレーズには、関係性を考えるうえで重要なヒントが隠されています。「Love」とは何か。日常の中で私たちはついつい主語を「私=I」にしがちですが、自己を優先し、押し付けることはLoveではありません。「あなた=YOU」にとって意味のある価値を提案し、それに基づいて関係性を築くこと、さらに、その関係性を相手に選んでもらうことこそが核心です。そのための具体的なコンテンツやメディアにはいろいろな素材や切り口があると思いますが、PR固有の関係性に立ち返り、つねに他者を意識することが優れたPRコミュニケーションの条件だと思います。

社会に存在しているがまだ「発見」されていない他者を見出し、その見出した他者と「共同体=コミュニティ」を作る。これにより企業は、他者を鏡とした社会的自我(アイデンティティ)を与えられてきたことは、これまでに説明した歴史が物語っています。

————2020年以降のPRの課題は。

河 アメリカでは19世紀末から20世紀初頭にかけて、日本では、戦後の50年代にPRを牽引してきたのはいずれもインフラ企業でした。それは、これらの企業こそが現代社会を形作ったさまざまなイノベーションを生み出す最先端の技術が凝縮された組織であったからです。そして、社会に対するその多大な影響力が、巨大企業を社会的存在に変えるきっかけとなりました。しかし、これからの社会においてPRをリードする可能性は、従来のインフラ産業ではなく、ベンチャーのように新しい発想を持つ企業はもちろん、少子高齢化の問題を抱える自治体や市民団体まで開かれていると考えています。社会の中に他者を見出すだけでなく、他者の承認を共感からなる関係性作りに各組織だどれだけ真剣に取り組めるか。その強弱で、今後、PRのパラダイムシフトが決まっていくのではないでしょうか。

PROFILE

河 炅珍(は・きょんじん)

広島市立大学広島平和研究所准教授。1982年、韓国生まれ。韓国梨花女子大学卒業、東京大学大学院学際情報学府博士課程修了。博士(学際情報学)。専門は、社会学、メディア・コミュニケーション研究。著書に『パブリック・リレーションズの歴史社会学―アメリカと日本における<企業自我>の構築―』岩波書店など。